デューク・エリントン・オーケストラが伝える"Sir Duke"の美意識

ジャンルと時代を超える デューク・エリントンの魅力とは?

ジャズの歴史に燦然と輝くデューク・エリントン・オーケストラが、5月17日から19日までブルーノート東京に出演する。来年で生誕120年を迎えるエリントンの音楽は、ジャズ以外のジャンルのアーティストたちにも深く愛されている。その魅力とは何か?

デューク・エリントンは1899年4月29日生まれだから、今生きていたら119歳。しかしエリントンの音楽は、現在でも広く愛されている。時代を超え、ジャンルを超えて今も輝き続けるエリントン・ミュージックの魅力とはいったい何なのだろう。

真っ先に挙げるべきは、エリントンの曲のおもしろさだ。「サテン・ドール」「ソフィスティケイテッド・レディ」「ムード・インディゴ」といった彼の代表的な楽曲は、どれも都会的な洗練を感じさせつつ、そこはかとない緊張感と哀しみが漂う。エリントンはほとんど独学で作編曲をマスターしたのだが、彼はアフリカン・アメリカン音楽の大きな特徴である「フラットした音」の重要性に気づき、それを意識的に自分の曲に採り入れている。彼の曲の緊張感と哀しみは、その使い方に秘密があるのだろう。

もちろん、ブルース・シンガーはみな「フラットした音」を大々的に使うわけだが、エリントンのすごいところは、それをメロディーだけではなく、ハーモニーにも導入したことだ。たとえば「ミ」と「ミのフラット」を同時に響かせたり、「シのフラット」と「ラ」を同時に響かせたりすることによって、エリントンはまるで現代音楽のような響きでありつつ、アフリカン・アメリカンの肌の色である「黒、茶色、ベージュ」(これはエリントンの楽曲のタイトルでもある)を想起させるような、複雑な色合いのハーモニーを創造したのだった。しかも、少なくとも1940年代まで、彼のバンドの主な演奏場所はコンサート・ホールではなくダンス・ホールだった。ノリのいいリズムで楽しくダンスをさせる、ということについても、エリントンは超一流なのだ。

ポップでダンサブルで、しかし複雑な色合いで「アフリカン・アメリカンの美意識」を表現する音楽家。現代ではディアンジェロやケンドリック・ラマーなどがまさにそうだし、その先達としてのプリンスは、マイルス・デイヴィスが「プリンスはわれらの時代のエリントンになり得る」と述べたほどに「エリントン的」だ。

デュークの遺したDNAが現在のエリントン・バンドにどう伝わっているのか、来日公演を楽しみに待つことにしよう。

様々なアーティストのエリントン「愛」

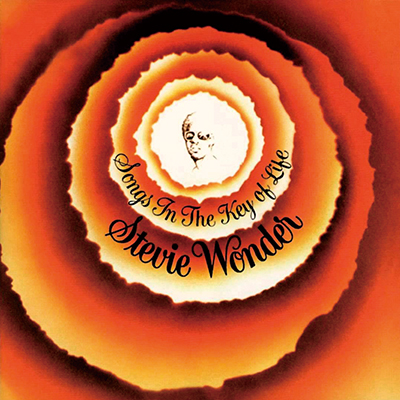

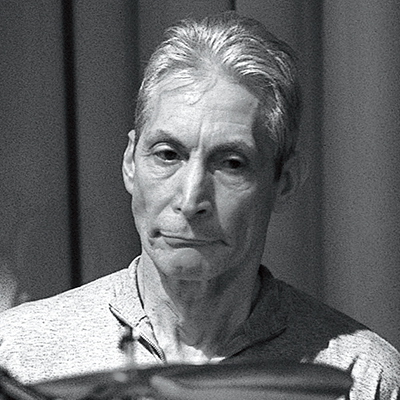

エリントンを敬愛する音楽家は、ジャズ以外にも大勢いる。作曲家の武満徹はアメリカ留学の打診を受けたとき、「エリントンに弟子入りできるなら」と言ったという。スティーヴィー・ワンダーは「サー・デューク」を作って敬意を現しているし、ロック界では、チャーリー・ワッツがブルーノート東京に出演したとき、エリントンの「サンセット・アンド・ザ・モッキンバード」「A列車で行こう」を演奏していた。ドナルド・フェイゲンは、スティーリー・ダンの『プリッツェル・ロジック』でエリントンの「イースト・セントルイス・トゥードル・オー」をカヴァーしたほどの大ファンで、今でも自身のフェンダー・ローズにエリントンの写真を貼っている。

スティーヴィー・ワンダー

『キー・オブ・ライフ』

(「サー・デューク」収録)

チャーリー・ワッツ

(2001 10/29-11/3 CHARLIE WATTS & THE TENTET @BLUE NOTE TOKYO)

- 村井康司(むらい・こうじ)

- 音楽評論家。1958年生まれ。著『現代ジャズのレッスン 1959年から考える』『あなたの聴き方を変えるジャズ史』『JAZZ 100の扉』『100年のジャズを聴く』(後藤雅洋・柳樂光隆との共著)など。尚美学園大学講師。