【スペシャル・インタビュー】KASSA OVERALL

その瞬間そこだけに存在する特別なライヴ

"ダイナミクス"にこだわり表現する『CREAM』の世界

ドラマー/プロデューサー、カッサ・オーバーオールの最新作『CREAM』は、生演奏での一発録り。その質感は一聴したところ私たちのイメージするジャズだが、それと思って聴くと肩透かしを食らう。エルヴィン・ジョーンズや『Kind of Blue』へのオマージュを織り込みながら、独自のヒップホップ解釈で異彩を放つこの最新作のプロセスについて、そして待望の来日公演について話を聞いた。

interview & text = Hiroko Otsuka

interpretation = Kazumi Someya

――先行シングル「REBIRTH OF SLICK (COOL LIKE DAT) のエンディングに衝撃を受けました。典型的なジャズの流れを勝手に予想していた自分がいたので、そこから解放される快感がありました。

「そう言ってくれてありがとう。そんな風に楽しんで聴いてくれて嬉しいよ!」

――あなたの作品には規定の枠からはみ出した新しい印象をいつも受けるのですが、今回もそれを意識していたんですか?

「そうだね。何を作るにしても、目指すのはそこ。すでに存在していないものを作るってことだけど、必ずしも最初から新しいものを生み出す必要はなくて、あるものをどう組み合わせるか、これまでとは違う視点でどう新しくプレゼンするかっていうことなんだ。今回のアルバムでもその姿勢を貫いているよ。

この曲は、ディゲブル・プラネッツのヒップホップ・ナンバー、"Rebirth of Slick (Cool Like Dat)"のコーラスやヴァース部分を分解して、プロダクションを使った時の特定のリズム要素を参考にした。このプロセスが普通のジャズ演奏との違いになって、自ずと仕上がりに反映されたってことなんだろうな。この曲、ジャイルス・ピーターソンに送ったら向こうで盛り上がってくれて。この6ヶ月ぐらいセットに必ず入れてかけてくれてる。だからこれはDJにもいける曲だぞ!って確信したよ」

――同感です。編集やオーバーダビングなしの生演奏というアプローチにしたきっかけは?

「この作品のコンセプトは、徐々にでき上がったんだ。以前からツアー中に、バンドメンバーとラップ系の曲をよくカバーしていた。例えばスヌープ・ドッグの"Drop It Like It's Hot (feat. Pharrell Williams)" が GRAMMY.com にあがってるけど、ラップ系の曲、いわゆる元ネタがあって作られた曲を、リズムパターンとかハーモニーとかを持ってきて、さらに僕らが生演奏するのって結構難しくて、でもプレイしがいがあって面白かったんだ。ライヴで披露していくうちに、だんだん演奏もこなれてきて、カヴァーをもっとやってよ、ライヴでやったあの曲は配信されてる?って声がかかったりして。そんな曲が3、4つ出来た辺りで、プロデューサーでパートナーのローレン(Lauren Du Graf)から、EPにしてみないかと提案があったのが始まり。やっていくうちに、よりスペシャルに、よりユニークなものにしようという流れになって、ルディ・ヴァンゲルダーのレコーディングや、マイルス・デイヴィスの『Kind of Blue』や、ジョン・コルトレーンの『Giant Steps』の時代のやり方を参考にしたらどうだろう、とかどんどんアイデアが浮かんできた。

考えてみると僕は子供の頃からヒップポップに親しんで育ってきたけど、僕がジャズ・シーンでドラマーとして活動するにつれて、ラップの世界とはどんどん離れていってしまった。だからこの2つを並べてつなぎ合わることができたらいいなって思ったんだ。ベースをアコースティック・ベースにしてみよう、そのうち、いっそのこと電子楽器全部なしにしてみたら、と考える中で、あと3曲、さらに3曲と増えていって、アルバムになった。僕にとっては、隔てられてしてまった2つの世界を、ここで改めて融合させるチャンスになったんだ」

――どんな基準でカバーする曲を選びましたか?

「基準は自分の思い出。ある瞬間の記憶と結びついている曲を選んだ。ファンとして純粋に音楽を信じて、音楽が"larger than life"という存在だった頃。例えばこの曲は、誰かと車に乗った時にそいつがカセットを持ってきて、ガンってデッキに入れた時に流れてきた曲とか、そんなある瞬間の記憶がフィーリングとして蘇っている曲を選んでるよ。あともう一つは、ユーモア。子供の頃に、同じようにこういう曲に親しんでいた人が、このバージョンを聴いた時に、もしかしたら、ちょっと笑っちゃうかもしれない。これって夢かよって。なんでこれがこういう風になるわけ?これはあの曲っぽいけど、なんか違わないか?とか、そんな遊び心も含まれているんだよ。

質問とは違うかもしれないけど、リスペクトっていう想いもある。今回取り組んだ曲って、出た時はマスターピースなんて絶対思われていなかったし、アートとしても捉えられていなかったし、どちらかいうとなんだか下品なもの、みたいに思われていたところがあるかもしれない。でも見方を変えるとこんな風なんだよ、こういう捉え方もあったんじゃない?と今提示することで、これらの曲への敬意も込めている」

――サンプリングソースの曲については、どのように捉えて作品に落とし込んでいますか?

「全ては円として考えている。例えばアート・ブレイキーがやったことを、ディゲブル・プラネッツがサンプリングして、今度僕らがそれを取り上げる。それを僕は一直線上で考えていなくて、円を描いてまた戻ってくるっていう、ブラック・ミュージックすべてを包括するような、そういう作業だと思ってやっていた。ブラック・ミュージックもいろんなスタイルがあるけど、そのすべてがここに入っている。オリジナルがあって、ヒップホップがあって、今度は自分たちのバージョンがあるっていう。

ウータン・クランの"C.R.E.A.M. (CASH RULES EVERYTHING AROUND ME)"はモータウン・サウンドの、The Charmelsの"As Long as I've Got You"(1967)をサンプリングしたよね。僕らは、それ以前の60年代初頭のジャズスタイルで提示してみた。改めてリプレゼントするっていうか、改めて文化として結びつけて見せる、ということをやっている。全ては丸になって戻ってくるっていうこと。

"REBIRTH OF SLICK (COOL LIKE DAT)"に関して言えば、僕はディゲブル・プラネッツと一緒にプレイしていたから、ドラムパートの全て、歌詞の隅々まで覚えたよ。リリックからリズムから、その一つ一つを全部細かく分析して、自分のものにするっていうことをやってきたんだ。もちろんこの曲の後ろには、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの"Stretching"がある。2021年に僕がリリースした"I'm a King"という曲でも、ディゲブル・プラネッツがイントロで使った"Stretching"のベースソロを使っているよ。丸ごと書き起こして、そのパートを僕の好きなベーシスト、ステファン・クランプ(Stephan Crump)に弾いてもらって、サンプリングしている。

僕は本当に全部細かいところまで曲を書き起こしているから、こんな風にサンプルを深く掘り下げて、ちょっとした要素を見つけて、それを繰り返し聴いて、新しい使い方を見つけて、っていうことをしている。リサーチを踏まえたアカデミックな作業でもあるんだけど、すごく楽しいんだ。こうやって曲に深く入り込めば入り込むほど、ドラムのパターンとかハーモニーとか、たくさん学ぶことがあるってわかるし、やるべきことがいっぱいある。それが音楽ファンとしての僕の喜びなんだ」

――このアルバムはエルヴィン・ジョーンズへの敬意を込めた内容ということですが、その繋がりについて教えてください。

「僕はドラムを叩くとき、エルヴィンへのリスペクトを込めて一つ一つの音を叩いている。若い頃に彼のライブを何度か見ることができたんだけど、その時思ったのがとにかく生のエネルギーのすごさだった。激しく叩いているように見えてもうるさくなくて、静かに叩いてもしっかり音が聞こえるという、そのダイナミクスと抑制が効いたタッチに衝撃を受けた。まさにスピリチュアルな感覚だったね。

彼が参加するレコードを長年聴いてきたけど、今回エディットなしでのアルバムを作ろうと思ったときに、エルヴィンならどう演奏するだろう、彼のタッチだったらどう聴こえるだろう、とずっと考えていた。そう、彼のスピリットを音楽の中に生かそうと思ったんだ。今のドラムって新しいスタイルがどんどん出てきて、それはすごくいいことだし刺激的で僕も楽しんでいるけれど、それとは全然違う世界にいたエルヴィンの、哲学的でありエモーショナルでもあるその複雑な深いレベルの表現について、改めてみんなに感じてもらいたかったし、そのスピリットを知ってもらいたいという思いがすごくあった」

――そういった表現を生かすために、レコーディングもこだわりましたか?

「実は割とシンプルだったんだよ。いろんなリサーチをした結果、過去のジャズのレコーディングは、楽器を別々に分けて録音するのではなく、一部屋にみんなで集まってやっていた。友人でも同じような形でレコーディングしていた人がいたので、色々話を聞いてみると、ダイナミクスの考え方がサウンドにおいて大事だということがわかってきた。さっきから僕は『Kind of Blue』の例を出してるけど、ユセフ・ラティーフの『Eastern Sounds』のアルバムなんかも、メンバー全員のプレイの中に、ダイナミクスがあるよね。でも音量的にそんなにラウドではない。そこがポイントだなと思った。

Brooklyn Recordingのエンジニアのアンドリューとも話していたんだけど、マイクに向かって大きな音を出すとマイクの音が歪むんだ。空間でもそれと同じことが起こっている。楽器から出る音が大きすぎると、壁に跳ね返って空間の音が歪むんだよね。それを避けたいねって。静かに演奏すれば、部屋の壁を押す程度で、その空間に温かみが生まれる。これが僕たちが愛しているあのレコードの温かみだよ。

ドラムのサウンドは特にそうで、ガンガン叩くのではなく、空間を歪ませない程度の音が必要。では、ダイナミクスを生むためにどうしたからいいか。そこで考えたのが、楽器のコンビネーションだ。全部の楽器がまとまった時にどんな音になるか把握しながら、スタインウェイのピアノ、アコースティック・ベース、アコースティック・ドラム、時にはフルート、時にはバスクラリネットといった程度にして、エレクトリック・ベースやドラムマシンを使わない。そして全員が同じ部屋で、一緒にダイナミクスをコントロールしながら演奏する、というシンプルなアイデアが、求めていた質感に繋がった。手を加えたというより、むしろ引き算のプロセスだったね」

――今回の公演は、この作品の魅力を再現するライヴになりますよね。

「そうだね。これまでのアルバムは、エレクトロニクスを使って切り貼りして作り上げているから、ツアーでの演奏をどうやるか、いつも時間をかけて考えるんだけど、今回は最初からアルバムが生演奏のためにデザインされているからね。こういうライヴって今までやったことがないから、ものすごく楽しみだよ。もちろん新作の曲全部やるし、今までの曲もやるつもり。パフォーマンスは作品の再現を目標にするのではなく、常にユニークでスペシャルなものであるべきだ。その瞬間そこにいた人たちだけに存在する特別なものを生み出す余地を、僕たちがどれだけ作れるかが大事だと思っている。

僕がメンバーとライヴに向けてしっかりと共有していることは、レコーディングと同じように、ダイナミクスを大切にすること。ライヴでは、オーディエンスから受け取るスピリットがあるから、感情をコントロールすることって結構大変なことなんだけど、僕たちがそれをうまく保っていれば、たとえ音量が上がっても、曲の持つ意味や音の質感は失われず、その深みをオーディエンスに届けることができる。それができれば、このツアーはものすごく意味のあるものになるんじゃないかなと思う。

最近そういうライヴって稀だよね。僕の好きなアーティスト、例えばブライアン・ブレイドや、チャールス・ロイドはそのやり方を心得ていて、それって成熟さの表れだと思う。ニック・ハキムなんかも、空間をうまく使って繊細な感覚を引き出しているよね。今回はそういった意味でチャレンジだし、ライヴの醍醐味はそこだと思っている」

――とても楽しみです。最後にメッセージをお願いします。

「Blue Note Tokyoで演奏できることをすごく楽しみにしているよ。アメリカのツアーが終わってアジアで最初のショーだよ。新しいアルバム『CREAM』を最初から最後まで特別な意味を込めて生演奏する。こういうライヴって初めてなんだ。一生に一度の素晴らしいショーになるよ。みんなもそう感じてもらえたら嬉しいよ」

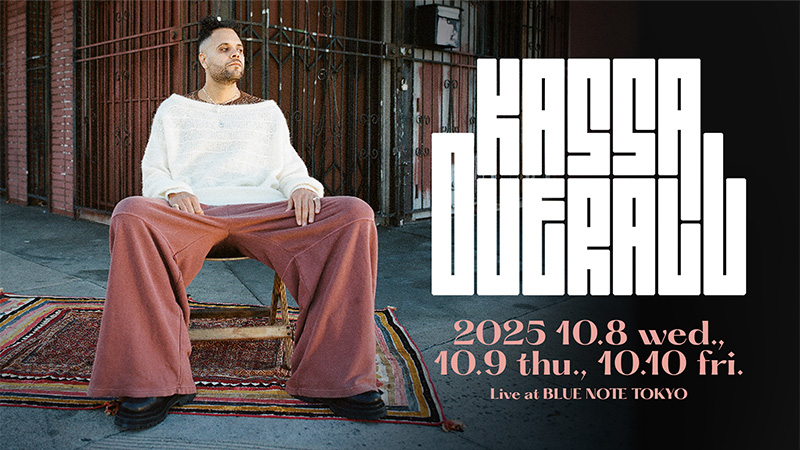

LIVE INFORMATION

▶︎KASSA OVERALL

2025 10.8 wed., 10.9 thu., 10.10 fri. ブルーノート東京

https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/kassa-overall/

<MEMBER>

カッサ・オーバーオール(ヴォーカル、ドラムス、エレクトロニクス)

ベンジ・アロンセ(コンガ、エレクトロニクス)

エミリオ・モデスト(サックス)

マット・ウォン(キーボード)

ジェレマイア・カラブ・エドワーズ(ベース)

★Kassa Overall『CREAM』(Beat Records / Warp Records)

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15237/

- 大塚広子(おおつか・ひろこ)

- DJ、ライター、プロデューサー、二児の母。新聞、音楽/オーディオ誌、ライナーノーツ等に執筆。ジャズレーベル公式作品の選曲多数。FUJI ROCK FESTIVAL、東京JAZZ、Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN等出演。自身のレーベルKey of Life+主催。